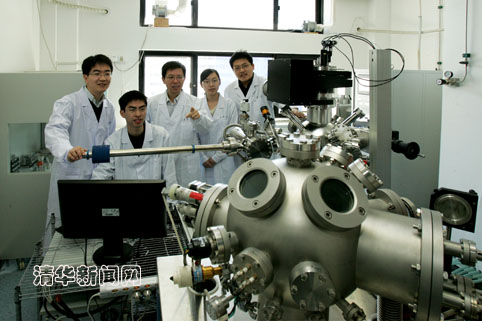

图为南策文(中)在实验室指导学生��。

当选院士不是“相变点”�,而只是一个新起点��。

——南策文

30多年前���,初到上海孜孜求学的懵懂少年����,怀着这样的疑惑:“玻璃专业���,有什么可学的�?”

30多年后,已在北京当选为中国科学院院士的南策文充满感慨地回答:

“在对材料科学问题的探索中�,我感受到无与伦比的快乐����,这会支持我一直研究下去?�!?/p>

一方玻璃��,透露着不朽的谜����,引领材料学者沉醉其中。这一梦����,就是30多年。

演讲��,让玻璃闪耀光泽

1978年�,年仅15岁的南策文参加了制度恢复后的第二次高考,被当时的华东化工学院 (现华东理工大学)录取�,从家乡湖北浠水踏上了前往上海的漫漫求学路���。坐了整整3天的船,从偏僻的小村庄来到繁华的大都市����,年轻的南策文并不知道,自己在没有专业认知的情况下填报的“玻璃专业”��,注定了此后30多年间的考验与追寻��、荣誉与成就��。

随着专业学习的不断深入����,南策文渐渐明确了自己的学习目标。尤其是大三一个多月的工厂实习��,让他对专业有了更真切的理解�。

他慢慢意识到,自己对玻璃这个专业还是“蛮喜欢”的����。

也正是在这一阶段,一篇偶然读到的演讲稿几乎彻底影响了他的人生轨迹�����。

一天,南策文走进图书馆���,翻开最新一期的《自然杂志》��,一篇1977年诺贝尔物理学奖获得者 P.W.安德森在斯德哥尔摩颁奖现场的演讲稿译文吸引了他的注意,他发现文中有很多与玻璃相关的专业词汇��。顿时�����,南策文屏住呼吸�����,开始一字一句细细地读了起来��。

“那时我第一次意识到�����,原来‘玻璃专业’也有这么多世界性难题��,原来‘研究玻璃’也可以拿诺贝尔奖这样的国际大奖!”讲起这件大学期间自己印象最深的事时�,南策文依然难掩激动的心情。作为深受数学家陈景润故事影响的那代人中的一员��,他从此把解决玻璃专业领域世界难题的理想深深埋在了心中��,义无反顾走上了学术的道路��。

谁都不曾预料到���,少年心中梦想的火花�,就此勃勃燃烧了30余年����。尽管毕业后没有专门从事玻璃研究,但直到现在��,南策文每次给研究生讲课时��,总会一再提起当年的这番经历��??缭郊甘甑氖笨眨M约旱难且材芨惺艿接肟蒲把厍酌芙哟サ哪侵中朔堋?/p>

1985年初南策文获得硕士学位�����,从华东化工学院被分配到武汉工业大学(现武汉理工大学)任教��,开始从事一线教学工作��。

在武汉工业大学�����,南策文从最基础的助教做起����,一年后就开始独立主讲“硅酸盐物理化学”(现 “无机材料物理化学”)专业基础课程����,两年后晋升为讲师,1988年更是被破格提升为副教授���,成为当年湖北省内最年轻的副教授���。

南策文认为,这些成绩的获得主要得益于自己一直没有放弃所钟爱的科研工作:“1985年至 1988年在武汉做研究的这段时间,条件是非常艰苦的���。硕士期间��,我师从诸培南教授做氧化锌压敏陶瓷��,但到武汉独立工作后���,既没有导师指导,也没有实验室可用�,但我没有放弃。没有经费���,我就自己找课题��,搜集数据���;做不了实验,那我就做理论�。”

勤奋�����,让玻面始终如新

南策文感慨地说:“可以说,作为刚刚踏足研究领域的新人���,在那样的环境下���,如果有一点点懈怠,有哪怕一丝放弃的想法��、退缩的意识�,也许人生就发生了转折?��!?/p>

一直没有放弃的结果是����,短短两年多时间里����,南策文在 《物理学报》��、《硅酸盐学报》等国内一级学报上先后发表了8篇中文论文和1篇英文论文�。在20世纪80年代相对还比较闭塞的国内科研环境里,这已是同辈人中不错的成绩�����。

1990年,伴随着国家科研交流的热潮�����,南策文第一次走出国门�,到美国进行了一年的访问学习。在国外的这一年多时间里����,他终于有机会实时接触到学科的前沿问题,及时了解相关研究进展�����?��;毓?����,在导师袁润章教授的支持下�����,他很快就承担了“863”计划项目的研究�。

1992年,南策文同时收获了博士学位和教授职称����,成为当时湖北省最年轻的正教授。同年����,他还获得了“中国青年科技奖”。1993年���,他被国务院学位委员会批准为博士生导师�。

回顾这段经历�����,南策文诚恳地说:“和我的同学以及当年与我同辈的老师们比起来����,我不算聪明��,但我可以说自己是最勤奋的人之一��。如果说今天的我取得了一些成绩的话,靠的就是‘勤奋’这两个字���?�!?/p>

新千年在清华开始新征途

1995年~1999年�,南策文先后在美国�、德国等地的高校进行客座研究,其间获得美国陶瓷学会电子陶瓷亨利奖等荣誉�,科研成果逐步得到国际学术界的认可。

提及在国外交流访问的经历����,南策文说:“虽然前前后后出国多次,在国外总共度过了四年多时光�,但我每天研究的还是自己的课题。能一直坚持做自己的事���,这是很幸运的�����?�!闭庵侄宰约貉芯靠翁馐改耆缫蝗盏娜劝?,让他始终坚守在“材料显微结构与性能关联”这一不太“热门”的领域中,并不断取得新的成绩���。

1998年���,刚获得国家杰出青年科学基金的南策文接到了我校材料系原系主任黄勇教授的邀请———申请清华引进人才的“百人计划”!这个消息让南策文备感振奋:“加盟”清华��,无疑意味着更大的研究平台���、交流空间和更高的科研起点���。于是,他毫不犹豫地递交了申请���。一年后�����,南策文正式来到清华工作��,在北京开始了他新千年的征途�。

“我在清华工作的起步比较顺利�,一方面要感谢材料系领导和材料研究院朱静院士,为我提供了良好的工作环境����;另一方面,凭借着刚刚获得的‘杰青’基金和‘百人计划’的启动经费��,我能在相对较短的时间里搭建起自己的实验室平台�。陶瓷实验室的李龙土院士对我这个新人也非常支持,看到我错过了当年博士生招收时间�,就特意转来一名博士生由我指导?����!碧岬礁绽辞寤钡玫降陌镏?���,南策文充满感激之情。

那时�����,材料系系馆———逸夫科技楼刚落成不久���。在散发着装修粉刷气息��、略显逼仄的环境里�����,南策文的研究队伍逐渐壮大起来����,从刚组建时的3个人发展到现在的20余人。

2002年��,国家“973”计划功能陶瓷项目立项�����,在李龙土院士等人的大力支持下��,南策文组织陶瓷实验室功能陶瓷研究团队����,联合国内数家单位进行申报?����!?73”计划项目虽多,但在当时�,与陶瓷材料有关的项目只有一个,竞争非常激烈���。确定申请方案前����,团队进行了反复多次的讨论����。由于前期准备充分���,提出的科学问题到位�����,基础也打得扎实����,这个众志成城的团队最终从激烈的竞争中脱颖而出���。从2002年至今��,南策文一直担任该项目的首席科学家���。2006年����,南策文又带领陶瓷实验室功能陶瓷研究团队入选国家自然科学基金委创新研究群体�。

伴随“973”计划项目、创新研究群体项目和国家自然科学基金重点项目等而展开的�����,是新的科研平台和新的机遇挑战�。南策文和他的团队已经开始着手把理论成果不断应用到实际研发中来,其中包括多铁性磁电材料��、热电材料����、巨介电材料、有机—无机复合材料以及锂离子固态电解质等方面的研究���。

付出终将收获肯定���,努力总会换来回报:2002年����,南策文以“非均匀材料显微结构—性能关系预测理论研究”获得北京市科学技术奖一等奖����;2005年,他在同一领域的研究“非均匀材料显微结构与性能关联:理论与实践”荣膺国家自然科学奖二等奖���。

南策文带领团队构建了计算复合材料及功能陶瓷的多场耦合性能����、界面控制的物理输运性能等的模型方法���,为材料的性能设计和发展提供了一种实用方法,并在此基础上发展了新型磁电复合材料���、复合固态电解质及电极材料����、高介电材料���,从而解决了相关材料应用的基础问题����。这一系列的创新性成果共发表 SCI收录论文350余篇,SCI论文他引总数6000余次�����,出版学术专著1部���,在美国材料研究学会(MRS)年会等重要国际会议作邀请报告28次����,获发明专利授权24项�。

育人,让玻璃色散无穷

在做好科研工作的同时�����,南策文也一直积极致力于学校的人才培养工作�����。从2001年起�,南策文作为主讲,面向全校研究生开设 “材料学基础”课程���,吸引了来自材料系����、航空航天学院、机械系��、核能研究院�����、化学工程系等院系的学生�����。而对自己组的学生���,南策文更会借国际材料界学术会议定期交流工作的机会,带领他们前往会议现场��,了解材料科学前沿�����,领悟科学精神��。

“其实我不是一个善于语言表达的人,让我平时跟人聊天我可能说不出什么话来�����,但一站上讲台��,我顿时就来劲儿了��。能有激情地向学生展现科学问题本身的魅力与闪光点���,用动情的演讲去感染学生��,可以说是我最得意的事����!”说到这儿��,南策文的眼中闪现出自信的光芒�。

在清华,南策文受益于这里提供的广阔平台���,但他说自己最大的收获还是一批批优秀的学生��?��!昂脱黄鸸ぷ?�,我很开心����。清华的学生都很聪明�����,做科研也很有热情��。他们一方面在情绪上感染了我�,另一方面很可能还会带来新的视角?��?梢运?�,学生全面的素质和对科研工作全心投入的精神,是鼓励我不断奋斗的‘灵丹妙药’��?!?/p>

■记者手记

在我眼里 ,南老师就像他所研究的陶瓷材料一样��,成分似乎普通,色彩似乎沉闷�����,却有着超越闪亮金属光泽的坚硬内核���,有着最岿然不动的属性����。

南老师说 �����,他靠的是“勤奋”这两个字����。30年坚持不懈的勤奋,九亿五千万秒的诚意����,原来会结出这样丰硕的果实。

我们总是自卑地猜测��,那些大名鼎鼎的人物会有怎样的天赋异禀�,却忽视了每一位像南老师这样的名家���,都是凭借一天天坚实的积淀,逐渐蒸腾起独一无二的璀璨云霞�。当向前的动力流淌在血脉中,当进步成为每一天赖以生存的精神食粮�,当超越成为再习惯不过的动作,当奋斗宛如每时每刻的呼吸伴随着心跳欢腾……成功��,就不再是一种奢望�����?�! ����。ê旰?/p>

(http://news.tsinghua.edu.cn)